Au cœur de Nancy, le visiteur peut découvrir les vestiges d'une ancienne commanderie

hospitalière, dédiée à Saint-Jean. Aujourd'hui, seul le clocher roman de l'ancienne chapelle,

encore debout, rappelle la présence de l'Ordre des Hospitaliers et des Chevaliers

de Malte aux portes de cité nancéienne.

L'histoire de la commanderie

Le duc Mathieu 1er de Lorraine (1139-1176) et sa femme Berthe de Souabe (1123-1195),

sœur de Frédéric 1er Barberousse, seraient à l'origine de la venue des chevaliers de

l'Ordre de l'Hôpital (appelé également Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, reconnu en 1113

par une bulle pontificale de Pascal II) à Nancy. En effet, les premiers chevaliers hospitaliers

s'installèrent à proximité de la cité ducale sur un terrain concédé par le duc de Lorraine,

tout près de l'étang Saint-Jean et du cimetière mérovingien. En 1147, le duc Mathieu 1er

de Lorraine concéda aux Hospitaliers des terres, prés, moulin, four et droit de prélever

une part de tous les grains vendus ("umim molendinum et multa prata et plurimas terras

et unum hortum quod infra moenia Nanceii habebant, et insuper les punazs") situés

au-dessous des remparts de la ville. Des droits d'usage dans la forêt de Haye

furent également ajoutés à la dotation initiale.

En 1158, le duc Mathieu 1er de Lorraine et sa femme invitèrent tous ceux qui le désiraient,

nobles ou non, à devenir les bienfaiteurs de la toute récente commanderie hospitalière.

Entre 1170 et 1180, tous les bâtiments de la commanderie furent apparemment achevés.

En 1176, le duc Mathieu 1er de Lorraine octroya le droit aux Hospitaliers de Nancy

de prélever 1/32e sur la vente des grains réalisée, les mercredi et samedi,

sous les halles de Nancy.

En 1190, le duc Simon 1er de Lorraine (1176-1205) confirma les donations

faites aux Hospitaliers par son père en 1147.

En septembre 1217, la commanderie (et toutes celles de l'ordre) obtint les mêmes

privilèges que les établissements templiers : le droit de prélever du bois de chauffage et

de construction dans les forêts ducales ainsi que de laisser divaguer les porcs

dans les sous-bois pour manger les glands, champignons et autres végétaux.

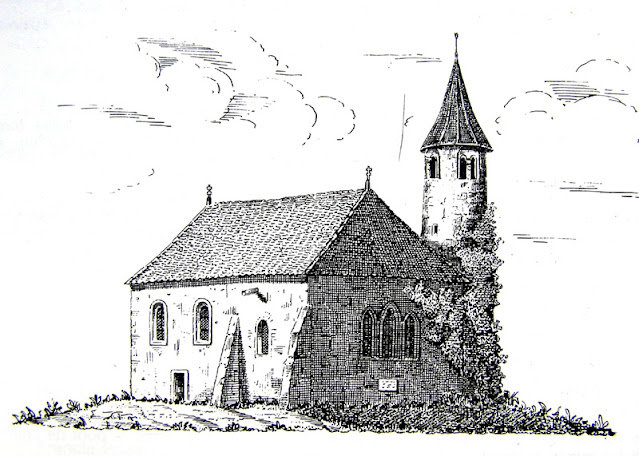

La commanderie Saint-Jean au XVIIe siècle avec la foire à ses pieds

On voit la chapelle avec le clocher rond et à gauche le colombier.

Gravure de Dominique Collin

En 1231, Vivien d'Amance (l'église du village d'Amance est visible ici) remit aux Hospitaliers nancéiens une vigne sise à Amance. Les archives mentionnent également

que le domaine de la Bouzule (situé sur la commune de Laneuvelotte, à l'est de Nancy)

avec sa grange était une dépendance de l'établissement. Le 25 novembre de la même année,

le chevalier Aubert de Rosières (Rosières-aux-Salines) se dessaisit d'un pré

qu'il possédait en faveur de la commanderie Saint-Jean.

Le 2 novembre 1242, suite aux désagréments et destructions que la commanderie subit,

le duc de Lorraine leur donna du bétail (porcs, gélines...), des cens à perpétuité

et de l'argent en guise de compensation.

Le 14 juillet 1244, le duc Mathieu II de Lorraine (1220-1251) confirma les biens

de la commanderie alors appelée Saint-Jean-du-Vieil-Aître. Le nom alors donné

à la commanderie rappelle qu'elle se trouvait à proximité

du cimetière mérovingien (Aître ou astre signifiant cimetière)

Chapelle de la commanderie Saint-Jean (BM de Nancy)

En août 1247, le duc Mathieu II de Lorraine augmenta le domaine de la Bouzule

en concédant au frère Morel un pré bordant le ruisseau l'Amezule, situé entre Amance

et Champenoux. Ici, les Hospitaliers possédaient une chapelle dédiée à Saint-Jean-Baptiste,

qui fut détruite en partie pendant la guerre de Trente Ans mais reconstruite par la suite.

En 1250, le duc de Lorraine leur renouvela le droit de prélèvement d'une part

de tous les grains vendus sous les halles de Nancy.

Le 11 janvier 1261, la pape Alexandre IV (1254-1261) exempta tous les établissements

hospitaliers de toute excommunication. Nul ne pouvait jeter l'anathème sur

une commanderie hospitalière sans l'accord du pontife.

En mai 1285, le duc Ferri III de Lorraine (1251-1303) proposa aux Hospitaliers de

Saint-Jean-du-Vieil-Aître d'abandonner leurs prétentions sur les salines de Rosières

en échange de leur souveraineté sur le village de Mazerules.

Les chevaliers de Saint-Jean-du-Vieil-Aître acceptèrent volontiers la proposition ducale.

Ainsi, ils détenaient désormais le droit de moyenne et basse justice (le duc se réservant

la haute justice), de prélever le cens sur les habitants de Mazerules. Le commandeur

était également le seul habilité à nommer le maire et les échevins du village.

La commanderie de Robécourt (dans les Vosges) semble alors rattachée à celle

de Saint-Jean-du-Vieil-Aître puisqu'elle est mentionnée dans les archives

comme disposant des mêmes droits !

Nancy depuis la commanderie Saint-Jean dont on voit le colombier

Gravure d'Israël Silvestre - 1640

En juin 1286, les Juifs furent autorisés à établir leur cimetière à Laxou, à deux pas

de la commanderie Saint-Jean. Ce fut Guillaume Pigeon, le grand prieur de l'Ordre

des Hospitaliers, qui valida cette installation. Le 10 juin 1286, le Grand Maître

de l'Ordre, Jean de Villiers, approuva le choix de Guillaume Pigeon.

Le duc Ferri III de Lorraine leur emboîta le pas en entérinant la décision du grand prieur

le 4 juillet 1286. En contrepartie de leur installation à Laxou, les Juifs durent verser,

au commandeur de Saint-Jean, un cens d'1 marc d'argent et 12 sous le jour de la Saint-Rémy.

L'augmentation de la superficie de ce cimetière juif fut même autorisée en cas de nécessité.

Au cours du mois de novembre 1292, la commanderie nanceienne

reçut de nouveaux biens du duc de Lorraine.

Au début XIVe siècle, la commanderie Saint-Jean-du-Vieil-Aître disposait d'un jardin

sous les remparts de la cité ducale, de droits sur les halles nancéiennes, de prés et terres

aux alentours directs de l'établissement et chènevières (où étaient cultivé le chanvre),

127 jours de terres labourables, 59 fauchées de blé, 6 journées de vignes sur

a Cote des Chanoines, des serfs et des droits de vaines pâtures

à Laxou et des droits d'usage dans la forêt de Haye.

Avec la suppression de l'Ordre du Temple, une partie des biens templiers tombèrent

dans l'escarcelle de l'Ordre de l'Hôpital. Ainsi, la commanderie Saint-Jean-du-Vieil-Aître

récupéra une maison à Cercueil (aujourd'hui Cerville près de Tomblaine) avec

des terres arables, chènevières, prés et bois. A Vennezey (près de Gerbéviller),

le commandeur de Nancy était le seul seigneur foncier rendant la moyenne et

haute justice et nommant le maire et les officiers de justice. Le jour de

la fête de Saint-Étienne, chacun des habitants de Vennezey

devaient 14 deniers plus 13 autres par tête de bétail.

Le 11 septembre 1411, le commandeur de Saint-Jean, alors détenteur

d'un four banal à Nancy, autorisa Louvion Bernefroy, secrétaire du duc de Lorraine,

à construire un nouveau four banal près de la porte Saint-Nicolas.

En 1476, au moment de son conflit ouvert avec le duc de Bourgogne et sa reconquête

non loin de la commanderie Saint-Jean.

A partir de 1504, le commandeur de Saint-Jean-du-Vieil-Aître administra également l'établissement hospitalier Saint-Georges de Lunéville, qui était à l'origine

une dépendance templière rattachée après 1314 à l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Le siège de Nancy (août 1633) avec la commanderie figurée en grisé

Gravure de Melchior Tavernier

En 1511, la commanderie Saint-Jean fut séparée de celle de Robécourt pour reprendre

son indépendance. Les commanderies de Cerceuil, Cuite-Fêve, Virecourt,

Lunéville (commanderie et hôpital) et le domaine de Bouzule

dépendaient alors de la commanderie nancéienne.

En 1521, on enterra plusieurs victimes de la contagion dans le cimetière de la commanderie.

En 1530, l'Ordre des Hospitaliers prit le nom d'Ordre des Chevaliers de Malte,

au moment où les dirigeants, chassés par les Musulmans de l'île de Rhodes,

s'installèrent sur l'île de Malte.

En 1552, la chapelle de la commanderie accueillit les dépouilles de René de Rohan

(1516-1552), grand oncle d'Henri IV, de Charles d'Aumaule et des combattants

français tombé à la bataille de la Croix du Moutier, qui s'était déroulée entre Ludres

et Saint-Nicolas-de-Port et qui avait opposée l'armée ducale lorraine conduite

par le duc Claude II d'Aumale (1550-1573) aux troupes impériales dirigées par

Albert de Brandebourg, duc de Prusse et grand maître de l'Ordre Teutonique (1525-1568).

Ainsi, les caveaux de la chapelle hospitalière servirent de lieu de sépultures

et des épitaphes furent placées sur les murs de la nef.

Le 5 août 1555, le comte Nicolas de Vaudémont (1524-1577), par ordonnance faite

au Gruyer de Nancy, autorisa les Chevaliers de la commanderie Saint-Jean-du-Vieil-Aître

à prélever le bois nécessaire aux réparations de leur établissement.

La commanderie est à gauche de Nancy en violet.

Châtellenie de Nancy - 1698

En 1604, une ordonnance du duc Charles III de Lorraine (1545-1608) entérina le droit

des Chevaliers de Nancy à prélever 1/32° des grains vendus

sous les nouvelles halles nancéiennes.

Par lettres patentes, datées du 17 décembre 1608 et du 28 mars 1618, le duc Henri II

de Lorraine (1608-1624) exempta la commanderie de toutes redevances ordinaires

ou extraordinaires ainsi que du droit de loger des gens de guerre et autres.

Le 25 décembre 1615, le duc de Lorraine confirma encore le droit de "punazs"

à la commanderie qui correspondait au droit de prélever une part

de tous les graines vendues aux halles de Nancy.

En 1634, le pape Urbain VIII (1623-1644), promit d'excommunier toute personne

susceptible de porter préjudice aux biens des Hospitaliers de Saint-Jean-du-Vieil-Aître.

En pleine guerre de Trente Ans, la commanderie subit les assauts des Suédois, et,

en 1633, lors du siège de Nancy par les troupes royales de Louis XIII,

une partie des bâtiments de la commanderie furent ruinés.

La commanderie est visible sur la gauche, au-dessus de l'étang Saint-Jean

Plan de Nancy en 1752, établi par Georges Louis Le Rouge

pour le duc Stanislas Leszczyński.

Au cours du XVIIe siècle, la commanderie de Lunéville fut supprimée et ses biens remis

à la commanderie Saint-Jean-du-Vieil-Aître. En 1724, le commandeur

de Nancy disposait alors d'un immeuble à Lunéville.

Le 25 juillet 1681, un arrêt du Conseil d'Etat du Roi de France permit le prélèvement

de quatre arpents de bois à prendre dans les forêts ducales pour se chauffer.

En 1732, le droit de "punazs" (prélèvement d'une part de tous les grains vendus

aux halles de Nancy), que détenaient le commandeur, fut remplacé

par une taxe variant de 800 et 1000 livres.

Le 29 mars 1734, un arrêt de la Cour de Lorraine débouta Louis-Gabriel de Froulay,

commandeur de Nancy, au sujet de ses prétendus droits sur les troupeaux

de moutons et de brebis situés à Laneveulotte, seigneurie du comte

Charles d'Ourches, le véritable détenteur.

La commanderie est sur la gauche en plus clair.

Carte de César-François Cassini de Thury - 1758-1760

En 1738, la commanderie de Virecourt se détacha de celle de Saint-Jean-du-Vieil-Aître

pour reprendre son indépendance.

En raison d'un édit de la Chambre de Lorraine, daté de 1773, les habitants de la ville

neuve de Nancy ne pouvaient plus cuire leur pain à la commanderie Saint-Jean.

Voilà un manque à gagner pour les Hospitaliers qui ne reçurent plus que 250 livres

au lieu de 450 avant l'édit de 1773.

Avant la réforme de Turgot en 1776, la commanderie perdit la taxe qu'elle détenait

sur la vente des grains vendus dans les halles nancéienne.

La chapelle Saint-Jean et le clocher

Gravure - 1865

En 1795, l'ensemble de la commanderie est vendue comme bien national.

Vers 1870, la commanderie fut transformée en ferme et en 1880, un négociant en vin,

Joseph Lionnet, s'en porta acquéreur moyennant la somme de 226 000 livres.

Le 19 janvier 1927, la tour de la commanderie fut inscrite à l'Inventaire Supplémentaire

des Monuments Historiques.

Enfin, le 22 décembre 1950, elle devint propriété de la ville de Nancy.

La chapelle Saint-Jean et le clocher

Gravure - 1876

Architecture

De l'ancienne commanderie hospitalière demeure seulement le clocher de la chapelle.

Celui-ci atteint encore 20 mètres de hauteur avec des murs de 70 cm d'épaisseur.

Il s'amincit en arrivant au niveau des cloches dont le son sortait des 3 baies géminées

en plein cintre dont la colonne centrale supporte un chapiteau en forme de tau.

La commanderie et sa tour, près de l'étang Saint-Jean avec la Croix de Bourgogne, commémorant la victoire des Lorrains à la bataille de Nancy (5 janvier 1477)

(Peinture du XIXe siècle)

Que sait-on de la commanderie avant sa destruction quasi complète ?

Au début du XIVe siècle, la commanderie de Saint-Jean-du-Vieil-Aître se composait

alors d'un logis, de bâtiments agricoles, d'une chapelle (dont il reste aujourd'hui le

clocher rond), un pigeonnier (comme on le voit sur la gravure de Dominique Collin)

et un cimetière accueillant le dépouilles des frères hospitaliers décédés.

On peut également se faire une idée des bâtiments en regardant,

ci-dessous, les gravures anciennes.

Tour de la commanderie en 1954

____________________________________

Les commandeurs de Saint-Jean-du-Vieil-Aître

(du XIIIe au XVIIIe siècles)

Frère Morel 1247

Frère Martin 1271

Le Seigneur Rampe 1296

Frère Jean de Viller 1299

Frère Aubry 1318

Gérard de Montigny 1329

Aubert de Bleuvincourt 1340

Frère Demange milieu XIVe siècle

Jean de Hencourt 1355-1359

Frère Lambert 1367

Hugues de Chaligny 1379-1394

Pierre de Bauffremont 1402-1422

Gérard de Haraucourt 1411

(procureur de Pierre de Bauffremont)

Nicole de Laxou 1422-1429

(gouverneur pour Pierre de Bauffremont)

Gérard Lordemel 1440-1458

Pierre de Bosrodon 1468-1486

Pierre de Lesculley 1498

Pierre de Haraucourt 1500

Pierre du Châtellet 1505

Guy le Boeuf de Guillonville 1528-1530

Pierre Pytois de Chaudeney 1537

Jean de Choiseul 1543-1551

Calais de la Barre 1545-1557

Jean de Trestondant 1574

(Chambellan et conseiller du duc de Lorraine)

Pierre de Trestondant 1574

Guillaume de Malain 1578

(bailli de Morée)

Philibert de Foissy 1589

Jean-Pierre de Tonge de Noilhan 1607-1626

Charles de Lorraine 1630

(dit le Chevalier de Lorraine - Grand Croix)

Antoine Saladin d'Anglure 1633-1663

Henry de Fussey de Mennessaire 1667-1683

Denis Brulard 1686-1694

Gaspard de Metrus Saint Ouain 1697

Charles de Certaine de Vilmoulin 1710-1715

Louis Descrots-Duchon 1715

Antoine de Lagrange de Marcellange 1723

Louis-Gabriel de Froulay 1731-1759

(Grand Croix de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, 2 fois général des Galères)

Jacques-Philippe-Gabriel des Barres 1769-1789

(Grand Croix de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem)

___________________________________

Plan de la chapelle avec le clocher

Dessin - 1865

Colonnes à chapiteaux à feuillage et départ de voûte

Dessin - 1865

____________________________

Localisation de Nancy en Meurthe-et-Moselle

Situation de la Tour de la Commanderie dans Nancy

(Vous pouvez agrandir la carte en cliquant ICI )

_________________________

Les photos de la tour de la commanderie

La tour de la commanderie avec

la porte moderne à sa base

L'étage campanaire avec deux de ses quatre

baies géminées romanes à colonnes et chapiteaux

en forme de tau.

L'une des baies géminées romanes avec sa colonne

à chapiteau en forme de tau.

Porte moderne en bas de la tour

Plaque commémorative apposée à droite de la porte d'entrée

(sur la bataille de Nancy, vous pouvez consulter mon article)

_____________________________

Bibliographie complémentaire

Les ordres militaires en Lorraine par Michel Henry - Editions Serpenoise - 2006

____________________________

Liens internet utiles

La Commanderie Saint-Jean sur