Le village de Prény est toujours dominé par les ruines encore imposantes

du château féodal des ducs de Lorraine !

Cette forteresse est si emblématique du duché de Lorraine que le cri de guerre

des Lorrains était "Prény, Prény"

Un certain Rotroy de Prény est le premier seigneur connu du lieu, en 1065.

Vers 1138, la colline de Prény, alors possession de l'abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains (le duc de Lorraine est alors l'avoué du monastère) se dota d'un château ducal pour contrôler les mouvements de troupes alentours. En effet, le comte de Bar, établit à Mousson, et l'évêque de Metz sont alors en conflit avec le duc de Lorraine et tentent par tous les moyens de le déstabiliser.

En 1139, alors que le château de Prény est assiégé par les hommes de l'évêque de Metz, Étienne de Bar, le duc Mathieu de Lorraine dirige personnellement la défense de sa forteresse. Les deux partis ayant trouvé un terrain d'entente, le siège est suspendu. La trêve entériné, les Messins s'en retournent dans leur cité.

En 1207, le comte Thiébaut 1er de Bar fait mettre le siège devant la forteresse ducale qui résiste aux assauts répétés. Le château semble avoir souffert des assauts des Barrois.

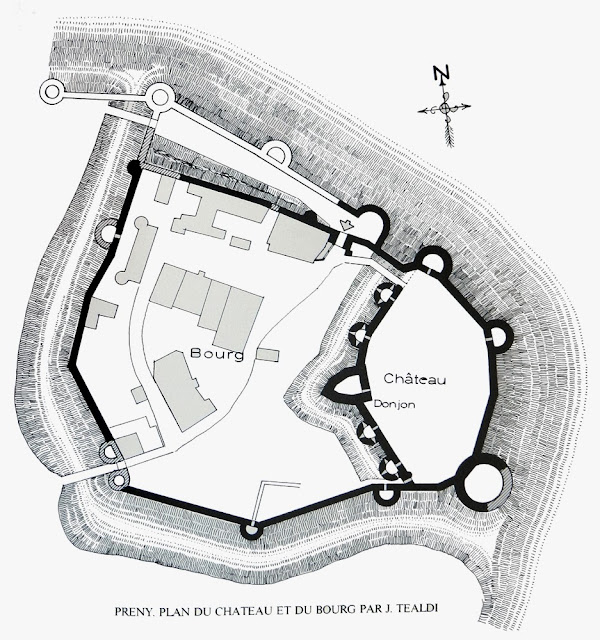

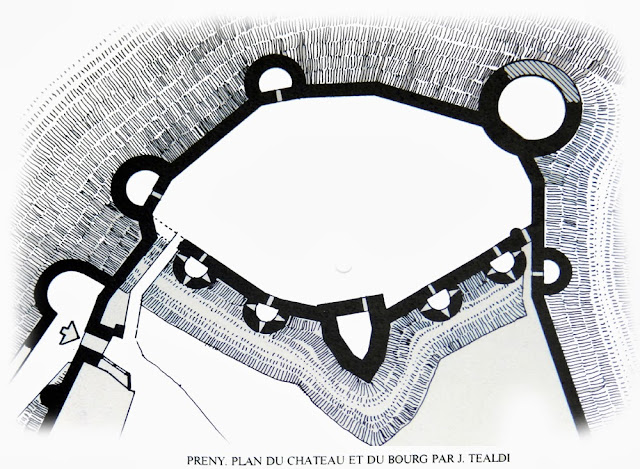

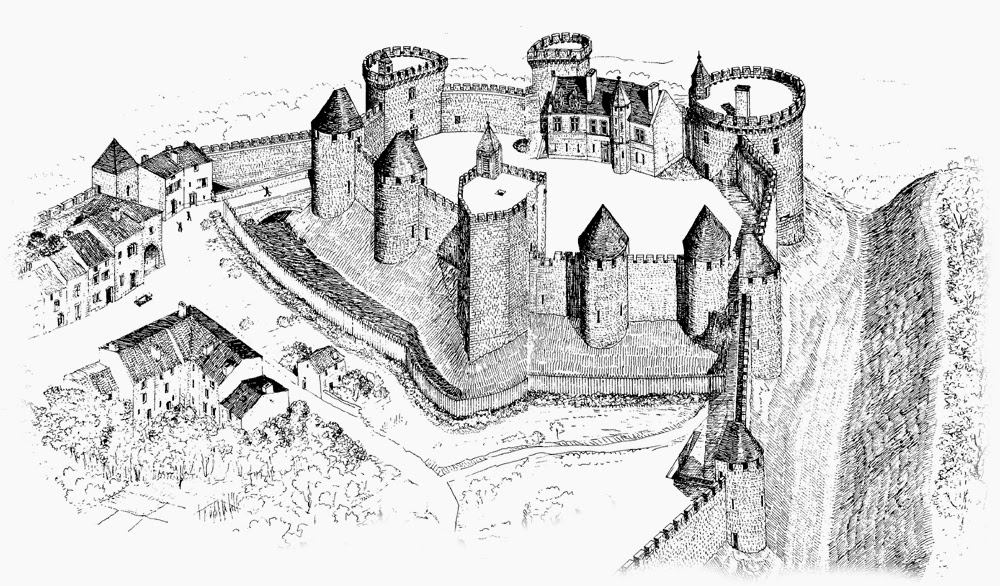

Le duc Ferry II de Lorraine (1205-1213) fait reconstruire son château de Prény en l'agrandissant. Occupant 45 000 m2, la nouvelle forteresse ducale comprend désormais 19 tours et 5 portes.

En 1262, le comte Thiébaut II de Bar (1190-124) assiège, en vain, le château. Les Lorrains repoussent vaillamment les ennemis du duc de Lorraine.

Du 14 au 17 septembre 1266, l'armée du duc Ferry III de Lorraine (1251-1303) affronte celle du comte Thiébaut II de Bar (1240-1291) et de son neveu, l'évêque de Metz, Guillaume de Trainel (1264-1269) devant les murs du château de Prény. La victoire est lorraine ; les forces barroises et messines quittent le champ de bataille la tête basse.

En 1286, l'évêque de Metz, Bouchard d'Avesnes (1282-1296) tente d'enlever, en vain, le château de Prény. Le châtelain, Milon de Vandières, réussit à maintenir la forteresse de Prény dans le giron lorrain. Après moult tentatives, les Messins renoncent et signent un traité de paix en 1290.

En 1435, René d'Anjou, alors emprisonné dans la Tour de Bar à Dijon (après sa défaite à la bataille de Bulgnéville), doit engager son château de Prény pour payer sa rançon.

En janvier 1437, avec le traité de Lille signé entre René d'Anjou et Philippe le Bon, le duc de Lorraine recouvre sa liberté contre la cession des seigneuries de Cassel et de Bois-de-Nieppe, possessions du duc de Lorraine enclavées dans le domaine bourguignon et une rançon de 400 000 écus. La garnison bourguignonne quitte alors Prény.

Durant l'année 1440, Messins et Lorrains s'affrontent à plusieurs reprises sous les murs de la forteresse ducale. Le château tombe entre les mains des Messins.

En 1445, le château de Prény est rendu aux hommes du duc de Lorraine.

A partir du 15 octobre 1474, date de la signature du traité de Trèves entre le duc René II de Lorraine (1473-1508) et le duc Charles de Bourgogne (1467-1477), une garnison bourguignonne réside à Prény.

En 1636, avec l'occupation de la Lorraine par les troupes françaises, la forteresse est démantelée sur ordre de Richelieu.

En 1731, le château est abandonné et devient une ruine inhabitable.

Saisit, en 1792, comme "Bien national", la forteresse est vendu, aux enchères publiques, propriété d'un rentier nancéien, en 1797.

Du 25 septembre au mois de novembre 1918, de nombreuses parties du château de Prény furent détruites lors de combats opposant Allemands et Américains.

Suggestions de lectures :

Manuel Bazaille, Le Château de Prény, (Revue lorraine populaire, no 166, juin 2002

Manuel Bazaille, L'Arsenal du château de Prény, (Revue lorraine populaire, no 187, décembre 2005

Lucien Geindre, Le Château de Prény, (Le pays lorrain, Journal de la société d'archéologie lorraine et du musée historique lorrain, 43e année, no 1 - 1962)

______________________

Vous pouvez agrandir les vignettes en cliquant dessus !

du château féodal des ducs de Lorraine !

Cette forteresse est si emblématique du duché de Lorraine que le cri de guerre

des Lorrains était "Prény, Prény"

Aperçu historique

En 960, Prény est mentionné pour la première fois dans un acte émanant de l'empereur du Saint-Empire-Romain-Germanique, Otton 1er (962-973).

Un certain Rotroy de Prény est le premier seigneur connu du lieu, en 1065.

Vers 1138, la colline de Prény, alors possession de l'abbaye Saint-Pierre-aux-Nonnains (le duc de Lorraine est alors l'avoué du monastère) se dota d'un château ducal pour contrôler les mouvements de troupes alentours. En effet, le comte de Bar, établit à Mousson, et l'évêque de Metz sont alors en conflit avec le duc de Lorraine et tentent par tous les moyens de le déstabiliser.

En 1139, alors que le château de Prény est assiégé par les hommes de l'évêque de Metz, Étienne de Bar, le duc Mathieu de Lorraine dirige personnellement la défense de sa forteresse. Les deux partis ayant trouvé un terrain d'entente, le siège est suspendu. La trêve entériné, les Messins s'en retournent dans leur cité.

En 1207, le comte Thiébaut 1er de Bar fait mettre le siège devant la forteresse ducale qui résiste aux assauts répétés. Le château semble avoir souffert des assauts des Barrois.

Le duc Ferry II de Lorraine (1205-1213) fait reconstruire son château de Prény en l'agrandissant. Occupant 45 000 m2, la nouvelle forteresse ducale comprend désormais 19 tours et 5 portes.

En 1262, le comte Thiébaut II de Bar (1190-124) assiège, en vain, le château. Les Lorrains repoussent vaillamment les ennemis du duc de Lorraine.

Du 14 au 17 septembre 1266, l'armée du duc Ferry III de Lorraine (1251-1303) affronte celle du comte Thiébaut II de Bar (1240-1291) et de son neveu, l'évêque de Metz, Guillaume de Trainel (1264-1269) devant les murs du château de Prény. La victoire est lorraine ; les forces barroises et messines quittent le champ de bataille la tête basse.

En 1435, René d'Anjou, alors emprisonné dans la Tour de Bar à Dijon (après sa défaite à la bataille de Bulgnéville), doit engager son château de Prény pour payer sa rançon.

En janvier 1437, avec le traité de Lille signé entre René d'Anjou et Philippe le Bon, le duc de Lorraine recouvre sa liberté contre la cession des seigneuries de Cassel et de Bois-de-Nieppe, possessions du duc de Lorraine enclavées dans le domaine bourguignon et une rançon de 400 000 écus. La garnison bourguignonne quitte alors Prény.

Durant l'année 1440, Messins et Lorrains s'affrontent à plusieurs reprises sous les murs de la forteresse ducale. Le château tombe entre les mains des Messins.

En 1445, le château de Prény est rendu aux hommes du duc de Lorraine.

A partir du 15 octobre 1474, date de la signature du traité de Trèves entre le duc René II de Lorraine (1473-1508) et le duc Charles de Bourgogne (1467-1477), une garnison bourguignonne réside à Prény.

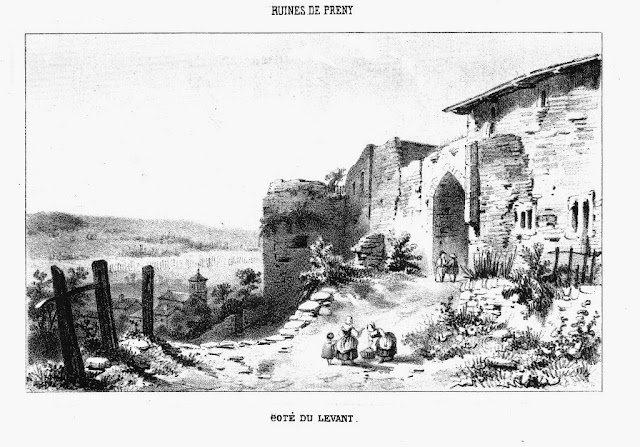

En 1636, avec l'occupation de la Lorraine par les troupes françaises, la forteresse est démantelée sur ordre de Richelieu.

En 1731, le château est abandonné et devient une ruine inhabitable.

Saisit, en 1792, comme "Bien national", la forteresse est vendu, aux enchères publiques, propriété d'un rentier nancéien, en 1797.

Du 25 septembre au mois de novembre 1918, de nombreuses parties du château de Prény furent détruites lors de combats opposant Allemands et Américains.

Reconstitution hypothétique du château de Prény (par Jean Tealdi)

Suggestions de lectures :

Manuel Bazaille, Le Château de Prény, (Revue lorraine populaire, no 166, juin 2002

Manuel Bazaille, L'Arsenal du château de Prény, (Revue lorraine populaire, no 187, décembre 2005

Lucien Geindre, Le Château de Prény, (Le pays lorrain, Journal de la société d'archéologie lorraine et du musée historique lorrain, 43e année, no 1 - 1962)

Vous pouvez agrandir les vignettes en cliquant dessus !

La tour Mandeguerre avec une grosse partie de son parement récupéré

Porte romane de la Tour Mandeguerre

Logis contemporain construit le long de la courtine

_____________________________

Situation de Prény en Meurthe-et-Moselle

Localisation du château dans le village de Prény

(Vous pouvez agrandir la carte en cliquant ici )

____________________

Copyright - Olivier PETIT - Patrimoine de Lorraine 2014 © Tous droits réservés